事務所にもパソコン欲しかったので、ちょこっと古いパソコンを復旧させることにした。

機種はEPSON Endeavor AT930C Pen4 256mb win2kモデルCPUは2.4Gあるしまだまだもったいない。がメモリーがちょこっと寂しい。とりあえずwindows は8なんてムリだし、ライセンスもないからと言うことで lubuntu 入れる事にした。

その前に、余ってるメモリー挿しておこうと 512M を 2本挿し。とこれが後の大トラブルになろうとは。

まず、この機種USBメモリ起動ができない。ここでも苦戦。仕方ないので CDR に焼き焼きする事にした。

インストール途中、応答なしなど何回やってもエラーがでる。よく見てみると SQUASHFS エラーなるメッセージが出ていた。調べて見たらCDの読み取りエラーらしい。なのでドライブの交換したりHDDにイメージ焼き付けて試したりしてみた。けど、やっぱり失敗を繰り返す。

こんなに苦戦するものかいな。

悩んだあげく、なにげにメモリーを元に戻してインストールしてみた。これがウソのように順調に作業が進みインストールは完了。

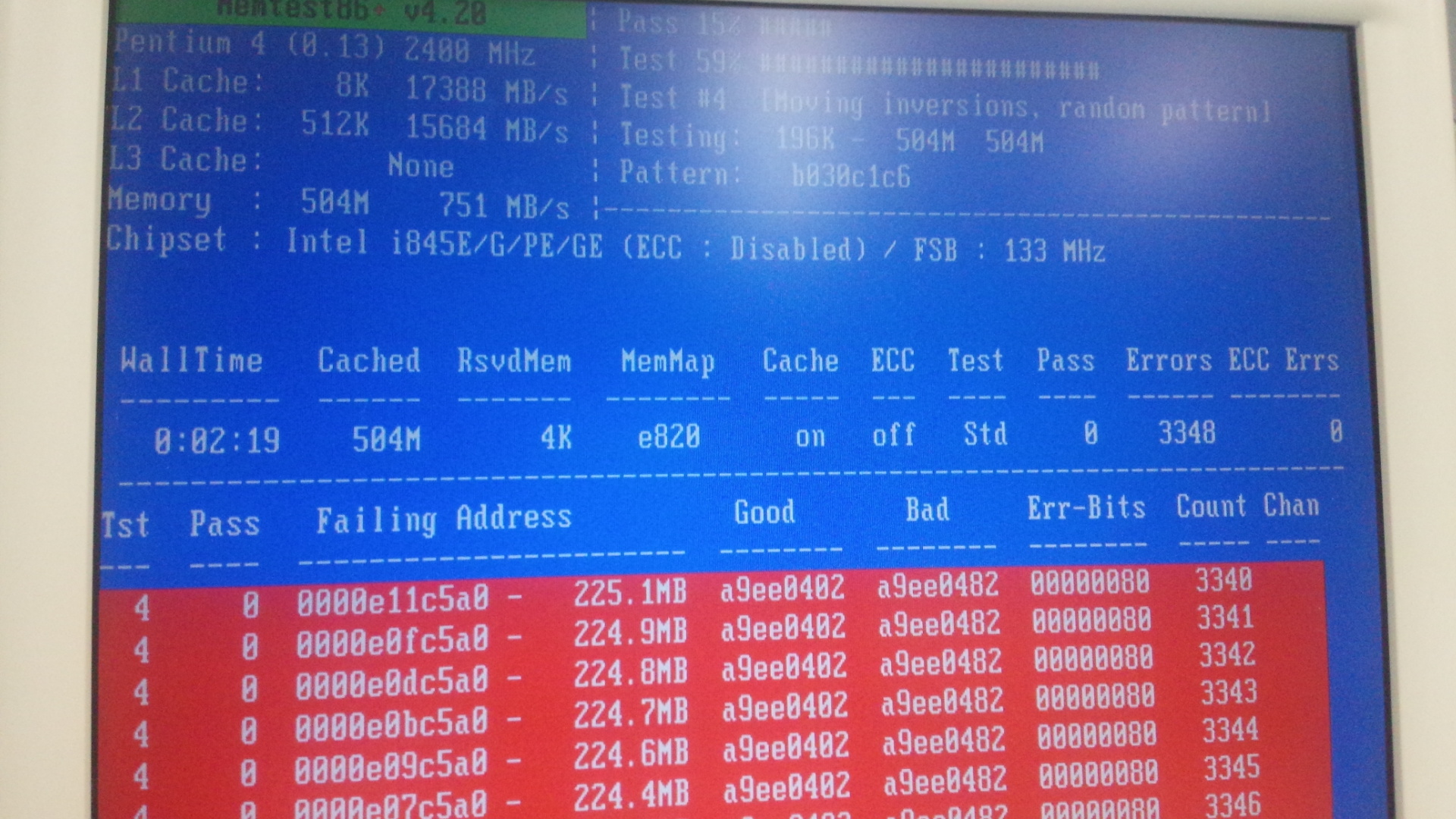

と言うことは、とメモリー1本ずつ Memtest86 にかけてみた。そうすると512Mの1つが真っ赤に。こいつが原因だった。なんとまあ。

最終的に、元々の256MBと追加した512MBの1本が大丈夫そうなので760MBで使うことに。

こういうこともあるのね。